「2025年問題」は、団塊の世代が後期高齢者になることで起こる社会的問題であり、不動産市場にも大きな影響を及ぼします。

不動産市場にどのような影響があり、いつ売却すべきかなどの不安で、不動産の購入や売却を迷っている方もいるでしょうか。

本記事では、2025年問題でどのような影響があり、不動産市場にどのような変化をもたらすのかをわかりやすく解説します。不動産価格の大暴落に対する懸念も説明しているため、不動産所有者やこれから購入や売却を検討している方は必見の内容です。

ぜひ最後までお読みいただき、今後の不動産戦略の参考にしてください。

「2025年問題」とは?団塊世代の後期高齢者への突入で起こる問題

2025年問題とは、団塊の世代が75歳以上となり、日本社会に深刻な影響を与える問題です。団塊の世代とは、1947年から1949年の第一次ベビーブーム期に生まれた人口の多い世代を指します。

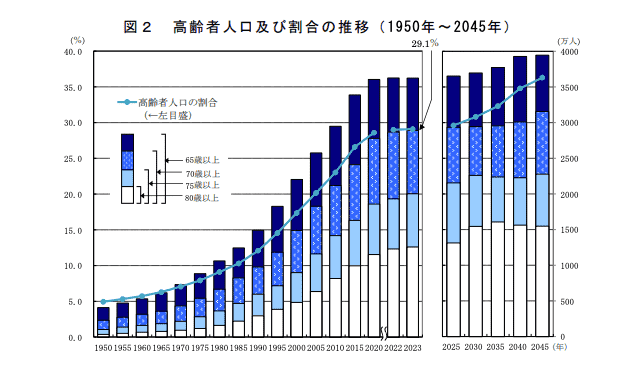

総務省統計局によれば、2025年の日本の総人口は1億2,326万人と推計されており、うち75歳以上は2,155万人で全体の17.5%を占めます。つまり、国民の約5人に1人が後期高齢者となり、高齢化の加速は避けられません。

高齢者の急増は医療・福祉の負担を増大させるだけでなく、不動産業界にもさまざまな影響を及ぼすと考えられています。

2025年問題が不動産市場に与える4つの影響

団塊の世代が後期高齢者になることで引き起こされる社会構造の変化は、不動産市場にも直接的・間接的に大きな影響を及ぼします。ここでは、以下の4つの影響について詳しく解説します。

- 空き家が増加する

- 相続不動産の売却が増加する

- 公共施設が減少する

- 不動産価格が下落する

不動産市場に与える影響を理解することが、今後の不動産動向を予測するうえで重要です。

空き家が増加する

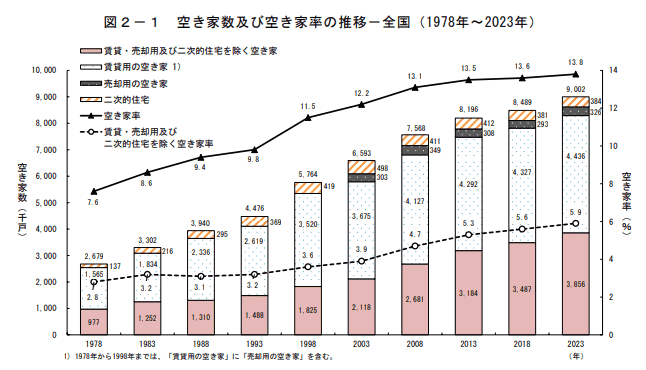

後期高齢者の増加にともない、地方や郊外を中心に、空き家の増加は今後もますます深刻化すると予測されています。

団塊の世代の死亡や福祉施設への入所などで、所有者不在の住宅が増えることが、空き家の増加を加速させているでしょう。

総務省の調査によれば、国内の空き家数は年々右肩上がりに増加しています。2023年時点の空き家数は900万2,000戸、空き家率は13.8%と過去最高です。

今後も空き家が増えると、周辺の不動産価値の下落や地域経済への悪影響など、社会全体にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

出典:総務省|令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果

相続不動産の売却が増加する

高齢者の死亡者数が増えることで、相続される不動産が市場に売りに出されるケースが増加すると見込まれています。

相続税の納税義務が発生した場合、相続人は現金で税金を支払わなければなりません。しかし、手元に十分な現金がない場合には、不動産を売却して資金を確保することが一般的です。

特に、需要が少ない地方の不動産や、維持管理に費用や手間がかかる物件は、相続しても売却して現金化する人も多いでしょう。

公共施設が減少する

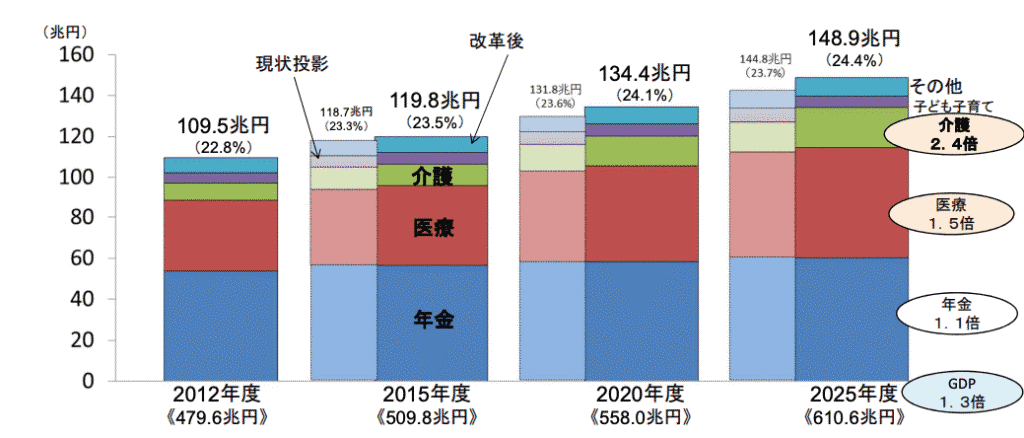

高齢化による介護費や医療費に充てる社会保障費の急増は、公共施設の減少にもつながります。

社会保障費の増大で地方自治体の財政が圧迫されると、公共施設の維持が難しくなり、縮小や統廃合が進むリスクが高まるためです。

厚生労働省の調査によると、社会保障給付費は年々増加傾向にあり、2025年には148.9兆円に達すると予測されています。病院や介護施設などの公共サービスが縮小すれば、地域の利便性は低下し、不動産価値にも悪影響を及ぼすかもしれません。

さらに、社会保障制度を支えるために、年金支給開始年齢の引き上げや現役世代の社会保険料負担の増加も避けられません。

不動産価格の格差が拡大する

都市部と地方では、不動産価格の格差が拡大すると考えられています。

都市部ではインフラや医療施設の充実、高齢者を含む移住者の増加などで、不動産価格は上昇傾向が続いています。

株式会社不動産経済研究所の調査によると、首都圏や近畿圏のマンション価格推移は以下のとおりです。2015年から2024年にかけてほぼ右肩上がりであることがわかります。

| 首都圏 | 近畿圏 | |

| 2015年 | 5,518万円 | 3,788万円 |

| 2016年 | 5,490万円 | 3,919万円 |

| 2017年 | 5,908万円 | 3,836万円 |

| 2018年 | 5,871万円 | 3,844万円 |

| 2019年 | 5,980万円 | 3,866万円 |

| 2020年 | 6,083万円 | 4,181万円 |

| 2021年 | 6,260万円 | 4,562万円 |

| 2022年 | 6,288万円 | 4,635万円 |

| 2023年 | 8,101万円 | 4,666万円 |

| 2024年 | 7,820万円 | 5,357万円 |

出典:株式会社不動産経済研究所|全国新築分譲マンション市場動向2024年(年間のまとめ)

一方で、地方や郊外では空き家の増加と人口の減少で需給バランスが崩れることで、地方の不動産価値は下落しやすくなります。

このように、不動産市場全体では価格の二極化が進み、地域間の格差は今後ますます拡大するでしょう。

2025年問題で不動産価格は大暴落するって本当?

結論、2025年に突入しても、不動産価格が急に大暴落する可能性は低いと考えられています。

人口減少や少子高齢化、空き家の増加などの社会的問題はすでに進行しており、市場ではある程度織り込まれているためです。

ただし、地方や郊外では今後も需要の低下が続くため、不動産価格の緩やかな下落は避けられないでしょう。一方で、都市部では人口集中やインフラ整備が進んでおり、不動産価格が比較的安定して推移する可能性もあります。

つまり、2025年問題が直ちに市場の大混乱を引き起こすわけではありませんが、地域ごとの格差には引き続き注意が必要です。

2025年問題対策!不動産売却のタイミングを判断するポイント

不動産を売却する際は、いくつかの点を複合的に判断しなければいけません。ここでは、特に考慮すべきポイントを以下の2つご紹介します。

- 住宅ローン金利の動向

- 控除特例の適用期限

住宅ローン金利の動向

不動産を売却するタイミングを判断する際には、市場に大きな影響を及ぼす住宅ローン金利の動向には注意が必要です。

金利が上がると、住宅ローンの返済負担が増し、買い手の需要が減るため、不動産の売却価格が下がるリスクも高まります。

2024年3月、日銀は長年続いてきたマイナス金利政策を解除しました。また、同年7月には政策金利を0.25%、2025年1月には0.5%へと引き上げています。

景気動向次第では、2025年以降も金利が上昇する可能性は決して低くありません。そのため、金利が本格的に上昇する前に売却することが重要です。

控除特例の適用期限

相続や遺贈で取得した空き家を売却する際、以下の条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。土地・建物にも満たすべき条件があり、詳しくは国税庁の公式サイトをご覧ください。

- 相続または遺贈により被相続人居住用家屋およびその敷地を取得した相続人である

- 相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売る

- 令和9年12月31日までに売る

- 売却代金が1億円以下である

- 相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住の用に供されていたことがない

出典:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

ただし、控除特例は取得から3年以内に売却しなければ適用されない点に注意が必要です。

相続後に放置していると、節税できるチャンスを逃してしまう恐れがあります。現行の控除特例が利用できる期間中に、できるだけ早く売却計画を立てましょう。

【まとめ】2025年問題を考慮して不動産を売買しましょう!

本記事では、2025年問題の概要や影響、売却のタイミング、不動産価格が大暴落するのかどうかなどについて解説しました。

2025年問題は、医療・介護費の増加や労働力不足などの社会全体の問題だけでなく、不動産市場にも大きな影響を与えます。

相続不動産売却や空き家の増加などが重なることで、地方や条件の悪い物件を中心に、不動産価格は下落する可能性が高いでしょう。

ただし、2025年問題による影響は、全国一律かつ大暴落として起きるわけではありません。都心部や利便性の高いエリアでは、比較的安定した価格を維持する可能性もあります。

不動産の売買を検討している場合は、2025年問題によるリスクを理解したうえで、タイミングを判断することが重要です。